1994年美国的莱斯特·布朗发表报告《谁来养活中国》,预测到2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨,不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧是杞人忧天?我国粮食安全面临哪些挑战?

粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。粮食生产、储备、流通、进出口四个环节中,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。

对我国这样一个人口大国而言,粮食安全是国家安全的基本物质保障。作为对布朗及国际社会担忧的回应,我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。这意味着,我国把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平。

粮食生产以水稻、小麦、玉米、大豆等作物种植为基础,粮食总产量是耕地面积与单位耕地面积产量的乘积,不仅与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。我国人口众多,季风气候显著、干旱区面积广大、多丘陵山地,耕地资源与粮食生产能力具有以下特征。

•人均耕地少,后备耕地资源有限。尽管我国的耕地面积约占世界的9.5%,但人均耕地面积仅有世界平均水平的40%。随着人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少;可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大。

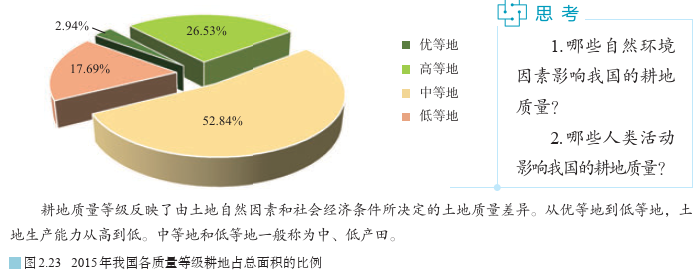

•耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。我国约70%的耕地为中、低产田(图2.23)。已垦耕地存在水土流失、荒漠化、土壤肥力降低等问题,并遭受“三废”、化肥和农药残留、农膜等污染。

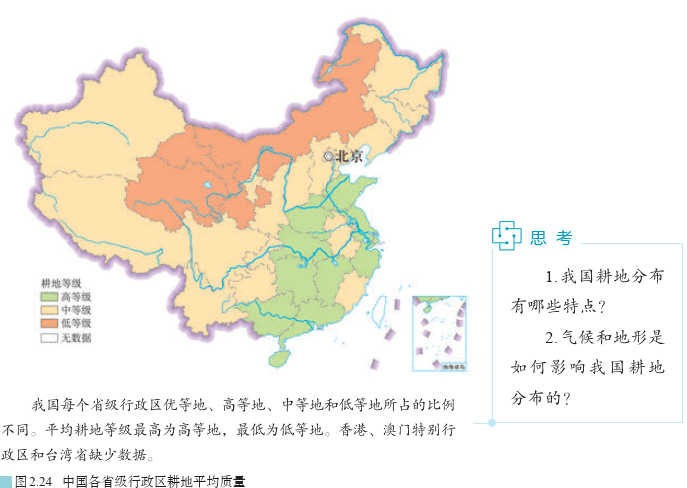

•耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。我国约90%的耕地分布在季风气候区,东部平原丘陵地区集中了我国70%以上的耕地。南方地区水热资源充足,耕地以水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区。北方地区水热资源有限,耕地以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等地,是我国新增耕地的主要分布区,但新增耕地往往都是质量较低的耕地(图2.24)。西北地区耕地仅分布在水资源条件相对较好的绿洲。

•农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。受季风气候影响,我国农业气象灾害种类多、频率高、强度大,平均每年约有30%的播种面积受灾。在重大水旱灾害发生的年份,我国粮食总产量减少10%以上。