一般情况下,一个地区的自然因素可以看作是相对稳定的,而农业生产的人文因素则处于不断的发展变化中。因此,对农业区位的选择,要更多地考虑人文因素的发展变化。

市场的变化对农业区位选择的影响最为直接。当市场上某种农产品供不应求时,这种农产品的价格就会上涨,从而促使该农产品的生产规模扩大。反之,当市场上某种产品供过于求时,这种农产品的价格就会下跌,从而促使该农产品的生产规模缩小。

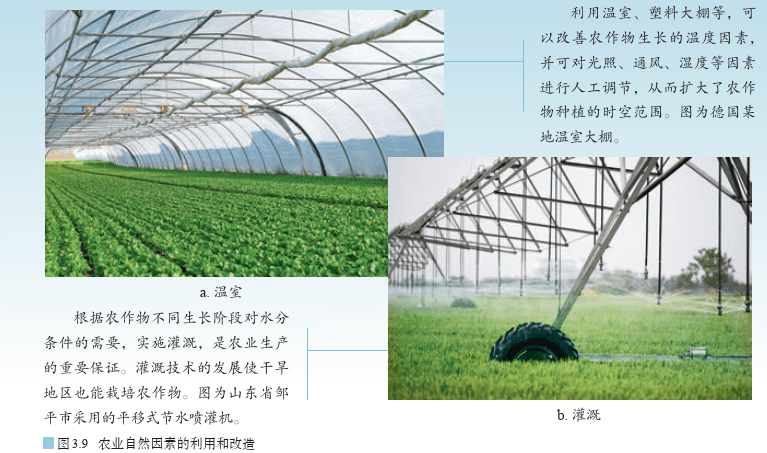

从古至今,为了发展农业,人们为改变不利自然条件的努力就没有停止过。随着科学技术的进步,农业生产逐渐改变了“靠天吃饭”的历史。人们通过技术手段对光热、水分等不适宜农业生产的状况进行人工干预,使之适宜发展农业(图3.9)。

交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进,使市场对农业区位选择的影响在地域上大为扩展。例如,很多城市的市场上能买到产自世界不同地区的水果、肉、奶等农产品。随着经济全球化的发展,在世界范围内形成了一些新兴的专业化农业生产区域。例如,位于热带地区的一些发展中国家,发展成为世界重要的花卉生产、出口国。

改革开放以来,我国经济快速发展,带动农业区位的各人文因素相应变化,促使我国农业区位选择发生巨大变化。

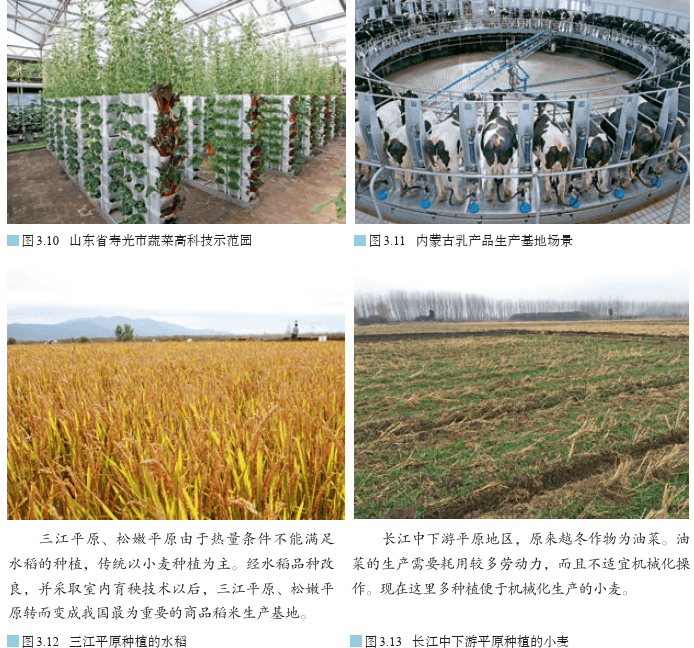

•经济发展推动了城镇化的进程,农副产品的市场需求量大增,在交通运输条件改善的基础上,在远离城市的广大农、牧地区形成一大批农副产品生产基地。例如,山东寿光的蔬菜生产基地(图3.10),内蒙古的乳产品生产基地(图3.11)。

•经济发展提高了人民的生活水平,增加了高品质农产品的需求。例如,桑蚕丝作为价值较高的纺织原料,受到国内外市场的追捧。

•经济发展也推动育种技术、栽培和耕作技术的进步,使农作物生产摆脱了传统地域的限制(图3.12)。

•城镇化的推进使得农村劳动力大量减少,同时农业机械化迅速推广,促使农民选择易于机械化作业的农作物生产(图3.13)。

江浙地区城镇化程度高,从事农业生产的人越来越少,因此需要耗用大量劳动力的传统桑蚕业逐渐萎缩,而广西则利用气候条件优越、农村劳动力丰富且价格较低的优势,大力发展桑蚕业。