组成地壳的岩石有一部分是可溶性岩石,如石灰岩等。在适当条件下,这类岩石的物质溶于水并被带走,或重新沉淀,从而在地表和地下形成形态各异的地貌,统称为喀斯特地貌①。我国的广西、贵州、云南等地喀斯特地貌最为典型(图4.1),分布最为广泛。徐霞客所描述的就是这些地区的喀斯特地貌。

脚注:①喀斯特一词源自克罗地亚伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的名称,意为岩石裸露的地方。因近代喀斯特研究发轫于该地,故此类地貌称“喀斯特地貌”。

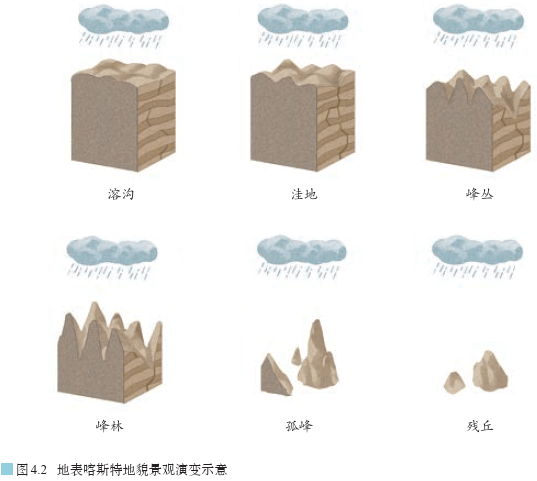

地表喀斯特地貌主要有溶沟、洼地、峰林等(图4.2)。

溶沟呈长条形或网格状,地面高低不平,崎岖难行。溶沟进一步发展,可形成面积较大的洼地。有的洼地可达数平方千米,底部平坦,在广西、贵州等地被称为坝子,是当地重要的农耕区。

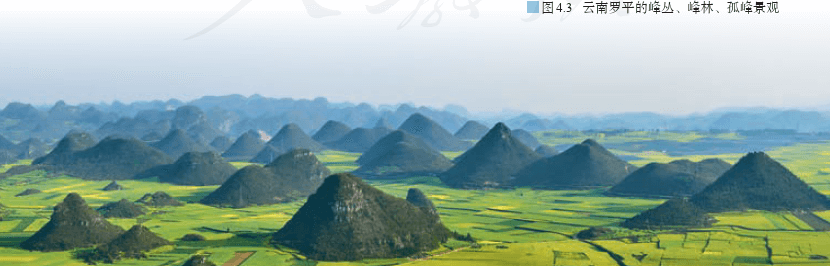

洼地边缘残留的岩体,常常呈锥状耸立,构成峰丛、峰林。峰林可演变为孤峰(图4.3),以至残丘。

地下喀斯特地貌以溶洞(图4.4)为主。溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。石钟乳和石笋连接起来形成石柱。