知识点 1:城镇化的动力

城镇化是社会经济发展的必然结果。1800 年世界城镇化率仅为 3%左右。工业革命推动了社会生产 力发展和城镇化水平的提高。工业革命以来的经济与社会发展的历史表明,一个国家要实现现代化, 在工业化发展的同时,必须重视城镇化的发展。城镇化是衡量一个地区发展水平的重要标志。 人口、空间地域和经济结构三个方面的转化,是相互关联、相互影响的。其中,第二、第三产业在 特定地域的空间集聚是前提,人口的集中、空间地域的转化则是第二、第三产业空间集聚的结果。 因此,城市地理学家认为,第二、第三产业的建立和集聚引发了城镇化。 经济发展是城镇化的主要动力。在城镇化的不同发展阶段,其主导驱动力有所不同。农业发展是城 市化的初始动力,工业化是城市化的根本动力,市场化是城市化的直接动力。 在城镇化刚起步阶段,农业生产为工业提供了原材料,为城镇发展提供市场,所以农业经济的发展 是城镇化最基本的动力。随着农业劳动生产率的不断提高,农村劳动力明显过剩,农业人口向城镇 大量转移。进城务工人员从事加工制造、建筑、服务等行业,成为城镇劳动力的重要组成部分。 工业化与城镇化相互促进,相互影响。城镇发展与工业化进程的关系尤为密切。在大多数城镇,工 业是城镇经济的主要支柱,能够安排大量劳动力就业,并为服务业提供广阔的发展空间。工业化与 城镇化相互促进,相互影响。 城镇的兴起又与第三产业的发展密切相关。经济繁荣的城镇,服务业相对发达。

知识点 2:世界城镇化进程

城镇化是世界性的潮流。20 世纪以来世界城镇化过程表现出以下特点。城镇化水平大幅提升;特 大、超大城市迅速发展;出现了巨大的城市带。 随着经济社会的深入发展,涌现出伦敦、巴黎、纽约、东京、上海、香港等世界级大都市,并带动 了城市群的整体提升。城市群进一步发展壮大,就形成了规模宏伟的大都市带。比如美国东北部大 西洋沿岸大都市带、欧洲西北部大都市带、英格兰大都市带、日本太平洋沿岸大都市带、北美五大 湖沿岸大都市带、我国长江三角洲大都市带。这些大都市带具备雄厚的综合实力和强大的辐射功能, 成为具有全球影响的经济中枢。 城市群是指在较大的空间范围内,由大中小城市和小城镇共同组成的城市群体,城市之间既有明确 分工,更有密切联系,中心城市辐射带动中小城市和小城镇的发展。 知识窗:过度城镇化与滞后城镇化 过度城镇化与滞后城镇化是一些发展中国家城镇化中比较突出的问题。过度城镇化又称“超前城镇 化”或“虚假城镇化”,是指城镇化水平超过本国工业化水平和经济发展速度的城镇化模式。此模式 下的城镇化主要依靠传统的第三产业来推动,工业化水平低,甚至未开始工业化。农村人口大量涌 入大中城市,除城市基础设施落后、环境污染、住房困难、交通拥堵等问题外,农村人口迁入后不 能实现相应的职业转换,而城镇又无法为居民提供就业机会和必要的生活保障,一些社会问题随之 出现。超前城镇化主要是城乡二元经济结构下农村“推力”大于“拉力”而产生的不平衡等因素造成 的,以拉丁美洲一些国家最为突出。例如,巴西工业化及经济水平不如发达国家,但 2010 年其城 镇化率将近 85%,明显超出英、美等发达国家同期水平。 滞后城镇化是指城镇化水平落后于本国工业化和经济发展水平的城镇化模式。滞后城镇化产生的主 要原因是政府为避免城乡对立和“城镇病”发生,而采取各种政策及措施限制城镇化发展。其后果不仅是城镇集聚效应和规模效应得不到很好的发挥,而且还引发了工业乡土化、农业副业化、离农人 口“两栖化”和城镇发展无序化等“农村病”现象。南亚的印度、孟加拉国等就存在滞后城镇化问题。

案例研究:日本的城镇化

20 世纪 50-60 年代,日本的工业高速发展,使城镇化水平快速提高。日前日本的城镇化率已超过 90%。日本城镇化的显著特点是高度集中,即日本的人口、产业和城镇高度集中在东京、大阪和名 古屋三大都市圈。日本高度集中的城镇化带来的主要问题是”过密一过疏”,即大城市出现人口过密、住房紧张、交通拥挤等问题,而在农村却出现劳动力不足、人口老龄化、缺乏产业支撑等问题。

案例研究:德国的城镇化

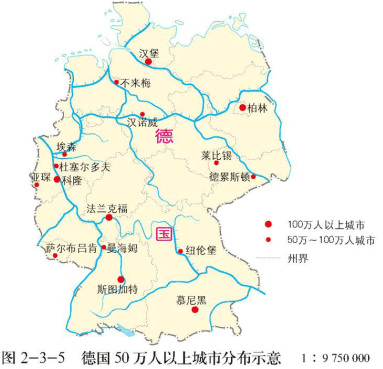

德国是欧洲人口较多的国家。截止到 2017 年,德国有 8200 多万人,城镇化水平超过 90%。 据统计,在德国有 2700 多万人居住在超过 10 万人的城市,约占总人口的 32.9%;有 4800 多万人居 住在 2000-10 万人的小城镇,约占总人口的 58.2%;另有 700 多万人居住在人口不超过 2000 人的乡 村,约占总人口的 8.9%。这些数据表明,德国的城镇化水平很高,但大部分人口居住在小城镇。 这是因为德国的经济、文化、教育、公共服务等各种资源分布相对合理,城镇和乡村之间差别不大, 人们对居住地有足够多的选择空间,不易出现人口向大城市集聚的现象。 德国人口迁移的流向呈多向性,农村劳动力的转移没有出现过分集中的局面,这对于德国各地区之 间社会经济均衡发展具有重要的作用。

思考:1.德国域镇化的特点是什么?

- 德国在推进城镇化过程中有什么特点?

阅读:我国新型城镇化建设 我国的新型城镇化,以人为核心,围绕人多做文章、做大文章和做好文章。2020 年第七次全国人 口普查公报显示,我国常住人口城镇化率为 63.89%,户籍人口城镇化率为 45.4%。 推进具有中国特色的新型城镇化,需要注重以下方面:一是以人为核心,全面提高城镇化的质量; 二是大中小城市和小城镇协调发展,以城镇群为主体形态;三是借助城镇化推动乡村振兴;四是优 化城镇布局,统筹城乡发展;五是节约集约利用资源和能源,减少对自然界的干扰和破坏;六是重 视历史文化传承,城镇有记忆、有特色、有美丽的风光,让居民“望山见水”,记得住乡愁。与传统 城镇化不同的是,新型城镇化注重智慧城市的建设,运用以物联网、云计算为代表的新一代信息技 术,实现城镇智慧式的管理和运行。 优化提升东部地区的城市群,培育壮大中西部地区的城市群,抓紧建设好长三角、珠三角、京津冀、 成渝、长江中游、山东半岛、中原、关中平原、粤闽浙、北部湾等重点城市群,完善城市群的协调 程度,提高城市群的荷载功能,增强城市群的带动能力,扩大城市群的国际影响力。

知识点 3:地理信息技术在城市管理中的应用

人口空间分布与发展预测 人口地理着重研究人口空间分布和地域差异的变化规律。通过构建人口统计地理信息系统,可以实 现人口空间信息与人口属性信息的功能集成。利用空间分析手段,可以表达出一个区域人口、资源、 环境、社会经济的分布关系和分布规律,通过分析和评价,找出人口可持续发展的规律和趋势。 人口空间分布分析:人口数据蕴藏着大量的信息,掌握人口空间分布和迁移的空间特征、空间关联结构等,对社会发展和政府决策具有重要的现实意义。由于人口数据与其相应的地理空间位置具有 一定的相关性,利用地理信息系统对空间信息独有的空间分析功能,可以设计开发出人口空间统计 系统,对人口空间分布的分析具有重要作用。

人口发展趋势预报:在社会经济生活中,通常需要对未来事务进行规划。在规划中,一个重要的因 素便是人口因素,因而很有必要根据现有人口资料对未来人口状况进行预测,以便为各种决策提供 科学依据。

阅读:北京市第六次全国人口普查地理信息系统

北京市第六次全国人口普查地理信息系统,根据《第六次全国人口普查方案》关于”采用电子化操 作模式”的规定而建立。系统实现了普查区人口数据的电子化管理、统一维护与实时更新,使普查 工作”准、精、细”,极大地提升了统计服务能力。系统整合人口普查、经济普查、统计年鉴等各类 统计数据,将人口信息与建筑物绑定,能够对人口信息进行灵活条件查询、基本信息汇总、多重分 组分类汇总、统计数据空间呈现等。同时,系统还提供北京市人口 100 米 x100 米、1000 米 x1000 米网格,将人口信息与其分布的地理区域进行有机结合。系统不仅能为政府部门制定宏观政策提供 依据,还能为医疗卫生、教育、救援等公共服务机构及企业发展提供帮助。

国土资源监察

在国土资源监察方面,地理信息技术也发挥着重要的作用。国土资源监察主要包括土地利用现状调 查、土地质量调查、土地评价以及土地监测等。通过地理信息系统,可以及时、准确、高效地将各 种资源信息进行叠加和分析,生成各种国土资源综合电子地图,为日常决策和业务管理以及应对突 发性事件等提供信息化支撑。利用地理信息系统还可以分析和预测国土资源问题,提高基层国土资 源队伍的快速反应能力,极大地提升监测的准确性。 目前,基于地理信息技术的全国国土资源监察和监管的综合信息系统,正在逐步建设。在国土资源 调查方面,地理信息系统必将发挥越来越重要的作用。

车辆导航调度

在交通方面,租车服务、物流配送等许多行业利用全球导航卫星系统,就可以对车辆进行导航跟踪、调度管理,合理分配车辆。旅游信息查询地理信息技术的发展推动了旅游业信息化的进程。三维数字地球平台可以快速实现旅游资源的可视化、旅游资源和信息的快速查询与空间定位能,有助于建立旅游地理信息系统,实现旅游资源的信息化管理,使用户能够全方位观察旅游景观。城市规划与评价城市的规划与建设是一个长期

的过程,涉及城市的方方面面,并且与城市的人文、历史、地理环境以及经济建设紧密相关。因此,利用遥感和地理信息技术对城市的空间布局进行信息分析,可 以获得指导城市规划的信息,包括城市交通调查、人口调查、环境调查、城市用地变化监测等,这 对于城市的发展具有重要意义。

阅读:智慧城市

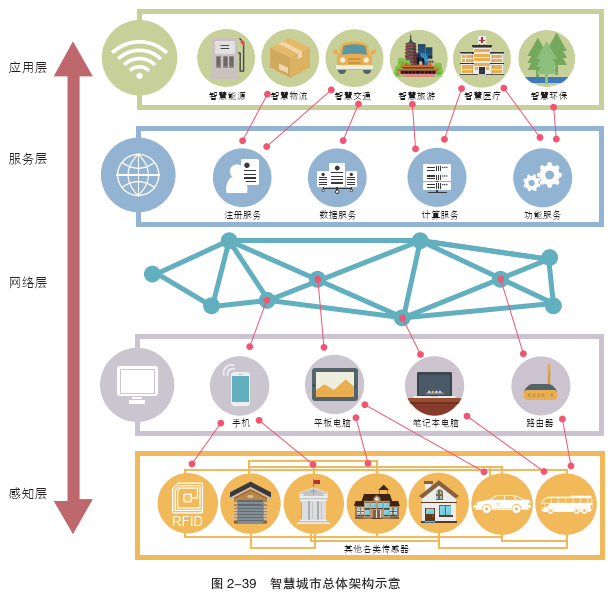

智慧城市运用数字城市技术,将城市中人和物的信息按照地理位置进行组织,通过网络获取并传输 海量数据,借助云计算进行实时处理,并将结果反馈到控制系统,再进行智能化控制,从而实现城 市智慧化管理和运行。智慧城市建设的目标是:发展更科学,管理更高效,社会更和谐,生活更美 好。 对城市而言,智慧城市通过智能化管理能够破解“城市病”,降低资源消耗,减少环境污染,缓解交 通拥堵,消除安全隐患。对居民来说,智慧城市意味着上下班便捷、供水供电可靠、日常出行安全, 家长打开手机就能看到孩子的情况,病人通过手机在家里看医生。对旅行者而论,智慧城市是一个 触手可及的城市,无论走到哪里,只要轻轻一点,就可获取吃住行游购娱各类信息。

案例研究:”北斗”给我们带来新变化

北斗导航卫星系统是中国自行研制的全球导航卫星系统,集成了传惑、自动化、定位追踪和数据处 理等智能化技术,自 2000 年 10 月 31 日起至 2020 年 6 月 23 日,共发射纽问卫星 59 颗。这一”国 之重器”是关系国家安全的重大信息基础设施,是推进我国信息产业升级换代的核心发动机。 在天上:扫除通信”盲区” 遇到突发灾害性天气,通信中断,气象站的实况数据要怎么传输?北斗卫星预警通信系统正逐渐成 为气象数据传输的新工具。在 2016 年第 1 号台风”尼伯特”期间,该系统为福建闽清气象应急数据 传输提供了备份传输通道;在台风”莫兰蒂”期间,该系统为福建泉州气象局、福建平津气象局提供数 据各份、应急通信的支持。

在田间:提高农业效益,减轻劳动强度 在”北斗”技术的协助下,耕地的作业计划被输入到自动驾驶系统,通过专项控制未驱动农机、拖拉 机,农用机械可以按照预定耕地路线作业。”北斗高精度系统使每一亩地平均增加了 100 元收益。” 新疆维吾尔自治区农户在使用北斗系统后说。 消费者用手机扫一下二维码,就能知道这些蔬菜是何时何地采摘并运送而未的。目前,以北斗导航 卫星定位技术为依托搭建的”北斗菜”网络平台,已经吸引了众多菜农加入,也获得了消费者青昧。 在草原:按下一个键就能准确定位牲畜位置 给每头牛戴一个导航项圈,牧民拿着像手机一样大的接收终端,按一下键,就能准确知道每头牛的 具体位置。

在地下:助力巡查燃气管线 目前,全国已有多个城市燃气行业建立了”北斗精准服务网”,可以为地下燃气管网完整性管理、管 线泄漏监测、管线防腐监测、管网应急抢修、管线智能巡检、管网施工管理等提供更精准的位置信 息,从而推动实现燃气管理的信息化和智能化。

在海上:挽救工作的”千里眼””顺风耳”

2011 年 12 月 23 日,旅游快艇”启航 3 号”在海南三亚附近海域失去联系,船上 6 人有生命危险。有 关部门通过”北斗”监控平台,向失事快艇附近海域的 500 余艘作业渔船发出协助搜救指令。3 个小 时后,该船成功获救。北斗导航卫星系统还可与网络、数据、终端相融合,获得更多应用前景。2020 年,北斗导航卫星系统向全球提供服务。

知识点 4:城市服务范围

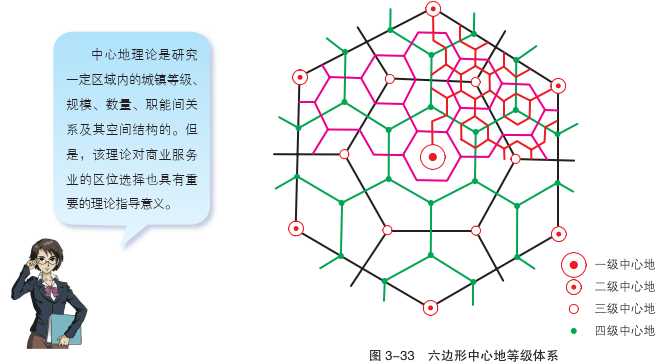

德 国 地 理 学 家 克 里 斯 泰 勒(W.Christaller)根据对德国南部不同等级中心地的数量、服务范围、提供的商品种类,以及中心地的人口等方面的实地调查,于 1933 年提出了中心地理论。该理论认为,中心地对周围地区承担中心服务职能,理论上最便于提供货物和服务的地点,应位于圆形服务区的中心。

为了避免相邻中心地服务范围的重叠,可将中心地圆形服务区域转换为六边形服务区域。 在一个理想区域,中心地的服务范围表现为以中心地为核心的正六边形。但由于各级中心地门槛的 差异,六边形的大小也不相同。 高级中心地服务范围大,彼此相距远,六边形数目少;低级中心地服务范围小,彼此相距近,六边 形数目多。 从区域总体来看,高级中心地服务职能覆盖低级中心地的服务职能,高级中心地的服务范围是周边 6 个次一级中心地连线构成的正六边形。依此类推,形成一个多层次的嵌套网络商业服务等级体系。 克里斯泰勒的中心地理论,是基于一个理想区域的假设条件提出的。这个理想区域是均一的平原, 没有自然障碍;人口均匀分布,各地交通便利程度一样;消费者的需求由最近的中心地提供,人们 的收入与对货物或服务的需求相适应;所有的中心地为获取最大利润都追求尽可能大的市场。中心 地理论的有关基本概念如下: 中心地:向周边地区提供各种货物和服务的地方。中心地具有多种职能,但主要是提供货物和服务 职能。中心地有级别之分,较高级别中心地的辐射影响比较低级别中心地的辐射影响大。中心地等 级主要是根据中心地提供的职能种类和服务范围来划分的。 服务范围:中心地提供货物和服务的作用范围。 门槛:某一级中心地正常存在所必需的服务范围或所服务人数。所服务人数低于门槛,中心地难以 正常运行;所服务人数高于门槛,中心地就能获得一定的经营利润。

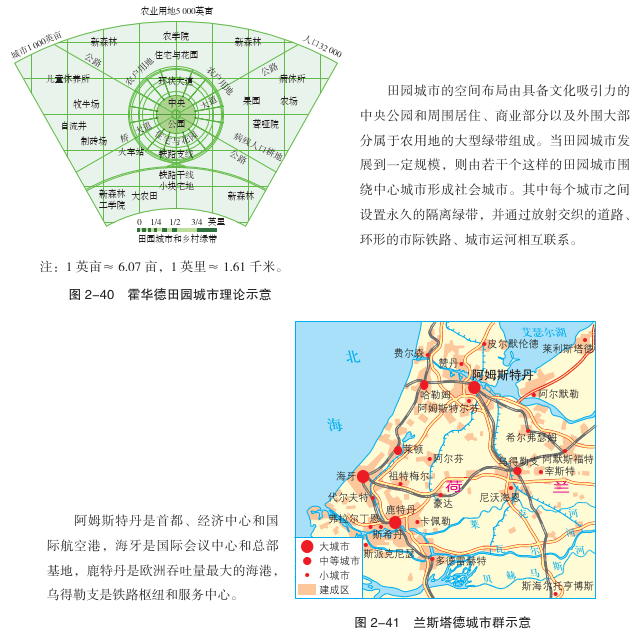

活动 随着城市的发展,大都市区、城市群和城市圈不断涌现,一些学者将特大城市的多种职能分散到周 边的小城市,形成各有侧重、联系紧密的空间组织形式。如英国城市学家埃比尼泽·霍华德 (E.Howard)针对英国城市发展所面临的问题,提出了田园城市理论。另外,荷兰的兰斯塔德城市 群借助“绿色缓冲区”,将阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙三个大城市,乌得勒支、哈勒姆、莱顿三个中 等城市,以及众多的小城市联系起来,形成绿心状城市群。

(1)想一想,建设田园城市的优点和主要问题分别有哪些?

(2)兰斯塔德城市群的绿心发展模式有哪些优越性?

(3)议一议,随着我国城市的不断发展,田园城市理论和兰斯塔德城市群的建设,对我国城市规 划和建设具有哪些借鉴意义?

答案:案例:1.德国城镇化水平较高,城市等级明显,且大部分人口居住在小城镇。

2.德国在推进城镇化过程中较少出现人口向大城市集聚的现象,大中小城镇和谐发展。 活动:(1)优点:疏散过分拥挤的城市人口,使居民返回乡村;建设新型城市,即建设一种把城市生活的优点同乡村的美好环境和谐地结合起来的田园城市;改革土地制度,使地价的增值归开发者集体所有。主要问题:田园城市理论的乌托邦特征非常明显。 (2)大面积的农田、绿地有利于改善都市区的生态环境;环状生态格局利于控制城镇规模,疏散城市职能;减轻交通拥堵、环境污染等城市问题。 (3)田园城市理论和兰斯塔德城市群的绿心发展模式能够在一定程度上缓解城镇化过程中带来的城市病。中国城市的规划和建设,必须结合具体区域实际情况,学习这些理论和模式的精髓,开展有中国特色的规划和建设。