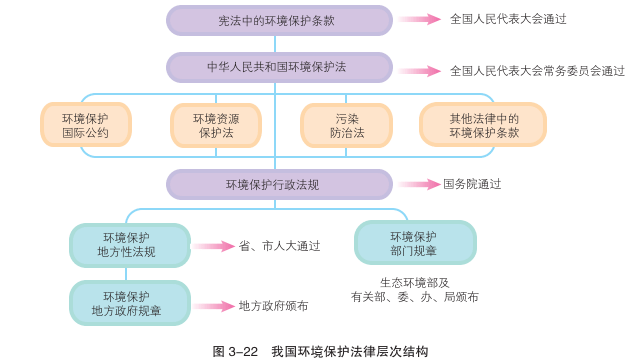

健全的法律法规体系是生态环境保护和生态文明建设的基本保障。我国目前已经建立起由法律、行政法规、部门规章、地方性法规、环境标准和国际公约组成的环境保护法律法规体系,涵盖污染防治、自然资源保护、生态保护、资源循环利用、节能减排、防灾减灾和国际合作等多个门类,为依法治国、确保国家生态安全奠定了坚实的基础。

- 宪法中的环境保护条款

《中华人民共和国宪法》是我国的根本大法,具有最高法律效力。宪法中的环境保护条款,确立了我国环境保护法的基本框架和主要内容,是环境立法的基础和依据。宪法第九条规定:“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有,即全民所有;由法律规定属于集体所有的森林和山岭、草原、荒地、滩涂除外。国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。”第二十六条规定:“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害。国家组织和鼓励植树造林,保护林木。”

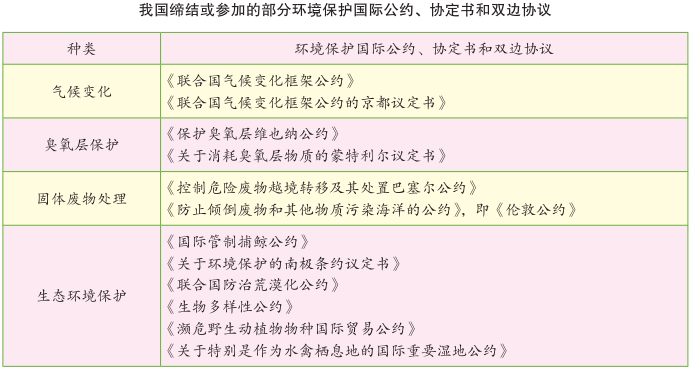

- 国际环境保护公约

我国在维护国家生态环境安全的同时,积极务实地参与生态环境保护领域的国际合作,为确保全球生态安全做出了应有的贡献。到目前为止,我国缔结或参加的有关环境保护的国际公约近60项,体现了一个崛起中的大国对全球环境保护责任的承诺和担当。

- 环境保护法规

我国的环境保护法规由环境保护基本法、环境保护单行法律和环境保护行政法规、地方性环境保护法规以及环境保护标准等不同层次、不同内容的环境保护法律法规组成。

环境保护基本法:《中华人民共和国环境保护法》是我国环境保护的综合性法规,确立了经济建设、社会发展和环境保护协调发展的基本方针,也是制定其他环境保护法规的依据。

环境保护单行法律:针对特定的保护对象或者环境要素颁布的法律,如《中华人民共和国水污染防治法》等。

环境保护行政法规:由国家最高行政机关即国务院颁布的有关环境保护的法规,如《中华人民共和国自然保护区条例》等。

地方性环境保护法规:由各省、自治区、直辖市的立法机关或地方政府根据所在地区的实际情况制定的综合性或单行环境保护法规,如《北京市大气污染防治条例》等。

环境保护标准:为了执行各种专门的环境法而制定的技术规范,是衡量环境质量状况和控制污染物排放行为的法律尺度,如《环境空气质量标准》(GB3095—2012)等。