我国是世界上人口最多的发展中国家,面临着严峻的环境压力。加强环境保护、改善环境质量,具有重大现实意义。

1983年,全国第二次环境保护会议将环境保护确定为我国的一项基本国策;而后又确立了“预防为主,防治结合”“谁污染,谁治理”和“强化环境管理”三大环境保护的基本政策。

预防为主,防治结合

预防为主是指在环境未遭受破坏之前,采取各种预防性手段和措施,防止环境问题产生和恶化,或者把环境污染和破坏控制在能够维持生态平衡、保护人体健康、保证社会物质财富持续增长的范围之内。防治结合是指立足于预防的同时,对已发生的环境问题积极治理。

谁污染,谁治理

明确污染者的环境治理责任,即由污染产生的损害以及治理污染所需要的费用,必须由污染者承担和补偿,其目的是提高企业治理污染的责任感和紧迫感,促使排污者积极采取措施治理环境污染,并加强管理和技术改造。

强化环境管理

我国现有的许多环境问题是管理不善造成的。基于这样的认识,通过强化政府和企业的环境治理责任,扭转以牺牲环境为代价、片面追求局部利益和短期利益的倾向,我国才能控制和减少因管理不善带来的环境问题。

自20世纪80年代起,我国建立和实行了环境管理的“八项制度”,即环境影响评价制度、“三同时”制度、排污收费制度、环境保护目标责任制度、城市环境综合整治定量考核制度、排污申报登记和排污许可证制度、限期治理制度、污染集中控制制度。

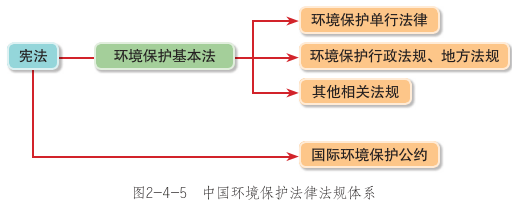

我国环境保护政策和措施也被逐步纳入了陆续颁发的环境法律当中,从而使其更具有法律规范性、权威性和约束力。国家通过制定各种环境法律法规,建立完善的环境保护制度,以国家强制力保证实施和贯彻执行,从而在法治轨道上规范了企业和公民行为,为实现环境安全乃至国家安全保驾护航。