目前,我国海洋空间资源开发主要限于沿岸和近岸海域,开发方式主要有耕海牧渔、填海造地、海岛开发、港口及交通运输线建设等。

耕海牧渔

综合利用人工鱼礁、深水网箱、深水养殖船、海上平台等现代海洋工程技术,实现对海洋空间资源、渔业资源及海洋生物资源的集约式立体开发利用;并通过伏季休渔和增殖放流等方法,建立海洋牧场,用于栽培海带、紫菜等海藻,养殖鱼、虾、蟹和贝类。这种类似于种植业和畜牧业的生产管理方式,被形象地称为耕海牧渔。

在海洋渔业资源渐趋枯竭、环境污染和生态系统退化的形势下,耕海牧渔将传统的掠夺式海洋捕捞业转型为海洋渔业资源的养护管理,在满足生产生活需要的同时,高效利用海洋空间资源,保护并修复海洋生态环境,实现海洋渔业可持续发展,维护我国食品安全和生态安全。

海洋运输线

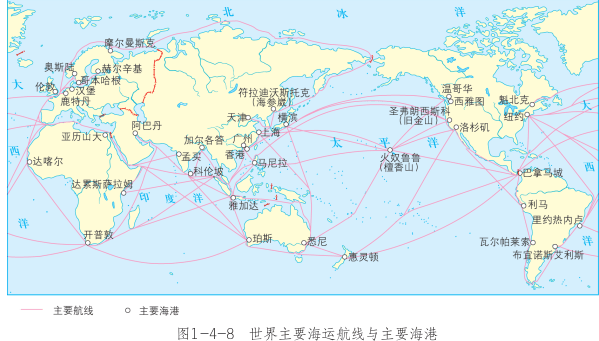

海洋为船舶的航行提供了载体和动力,是各国人民友好往来与国际贸易的重要通道。目前,海洋运输以货运为主,国际贸易货运总量超过2/3由海上运输完成,我国进出口货运总量的90%依靠海洋运输。海洋运输线的畅通以及海港的吞吐能力,对我国资源安全、经济安全、军事安全都很重要。

海洋运输线主要由海上航道和海港等构成。一些海峡是海上航道的“咽喉”,如马六甲海峡被中国、日本等国视作“海上生命线”;苏伊士运河、巴拿马运河等洲际运河大大缩短了海上航行距离,在世界海洋运输中发挥着重要作用。

海港是海洋运输线上的枢纽,也是海运物资的集散地,对区域经济的发展至关重要。海港是我国对外开放的窗口,改革开放以来,依托沿海港口,我国先后设立了经济特区、出口加工区、保税区、自由贸易区等,东部沿海地区经济迅速崛起。

目前,海洋运输线已经从海面向海底和海洋上空拓展,其主要方式有海底隧道、海底管道和跨海大桥等。

填海造地

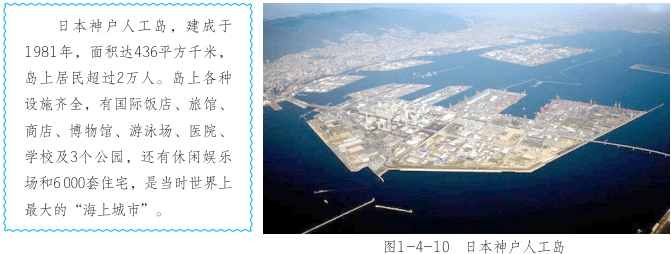

填海造地是指把原有的海域通过人工技术转变为陆地的开发利用方式。填海造地不仅可以满足工业化、城市化对空间资源的需求,也可以为军事设施建设提供土地,对维护国土安全具有重要意义。填海造地也会导致滨海湿地(包括滩涂、河口、浅海、红树林 等)消失、自然岸线减少,还会改变海洋环境,影响海洋生物、鸟类的栖息、繁殖和迁徙。为此,我国对填海造地的管控日趋严格。

海岛开发

海岛是国家领土的重要组成部分,是发展海洋经济、拓展海洋空间的重要依托,是捍卫国家权益、保障国防安全的战略前沿。

我国共有11000余个海岛,占陆地面积的0.8%。一些面积较大、距离大陆较近且有淡水供应的海岛,能够供人类长久居住,也可依托海岛发展海洋渔业、开发矿产资源、实施海岛旅游。多数面积较小、无居民海岛,因为缺乏淡水,自然环境相对封闭、单一,生态系统比较脆弱,因而不适合大规模开发。

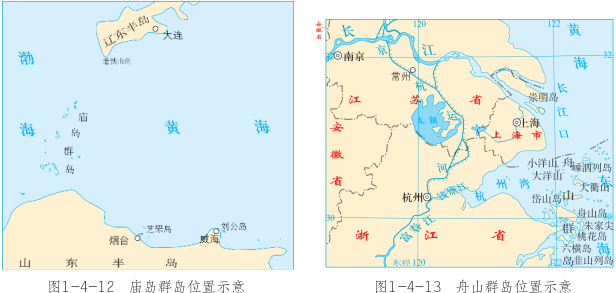

海岛是划分海洋国土的重要依据,对国家海洋空间资源安全有深刻影响。在我国公布的94个领海基点中,有92个位于海岛,国家依托这些海岛拥有领海、毗连区、专属经济区等。同时,海岛及岛链、群岛具有重要军事和国防价值。例如,庙岛群岛、舟山群岛分别散落在环渤海地区、长江三角洲外围,是保护我国国土安全的天然屏障。