20世纪40年代末之前,世界发现的油气田主要分布在地质时期的海洋沉积地层(称为海相沉积)中,由此总结、升华形成的石油成因理论,称为“海相生油理论”。中国缺少可生成石油的海相沉积地层。因此,在20世纪20—40年代国内外盛行“中国贫油论”的悲观论调,认为“中国绝不会生产大量石油”。

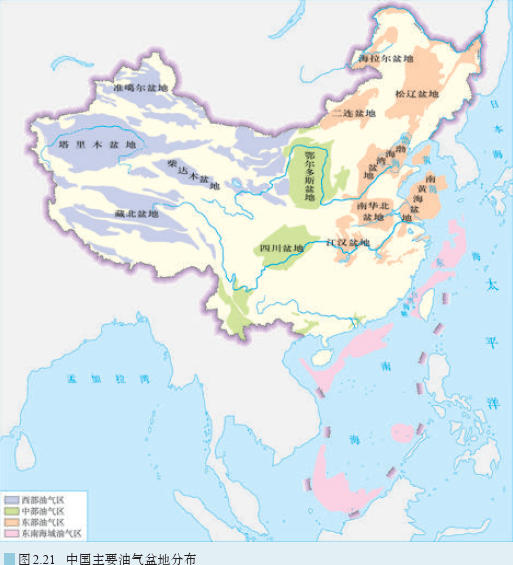

然而,从20世纪三四十年代开始,中国地质学家就一直尝试在陆地上的沉积物(称为陆相沉积)中寻找石油。1955年,我国正式在东部中生代、新生代陆相沉积盆地进行石油勘探,1959年国庆前夕,在松辽盆地发现大庆油田,从而宣告“中国贫油论”终结,并由此总结、升华形成了“陆相生油理论”。中国科学家建立和发展的陆相生油理论是与海相生油理论并列的重要理论体系,是对石油地质学的极大丰富和完善。在陆相生油理论指导下,我国继大庆油田之后,在华北平原、江汉平原等陆相沉积盆地中,又发现了胜利、大港、任丘、辽河、东濮、南阳等多个储量在亿吨以上的大油田。