建立在国内粮食生产基础之上的粮食安全,意味着需要不断增加粮食总产量,以满足人口和消费水平增长带来的粮食消费需求。1949—2015年,我国粮食产量增加速度约为人口增加速度的2.2倍,粮食安全状况得到了显著改善。1996年以来,我国人均粮食产量超过400千克,基本上实现了粮食供需平衡。

扩大耕地数量和提高单位面积产量是增加粮食总产量的两个基本途径。1949年以前的数千年中,我国主要通过扩大耕地面积实现粮食总产量的增加。1949年以后,耕地数量增加有限,20世纪80年代以后耕地面积和播种面积总体呈减少趋势,粮食总产量的增加主要是通过提高单位面积产量实现的(图2.25)。

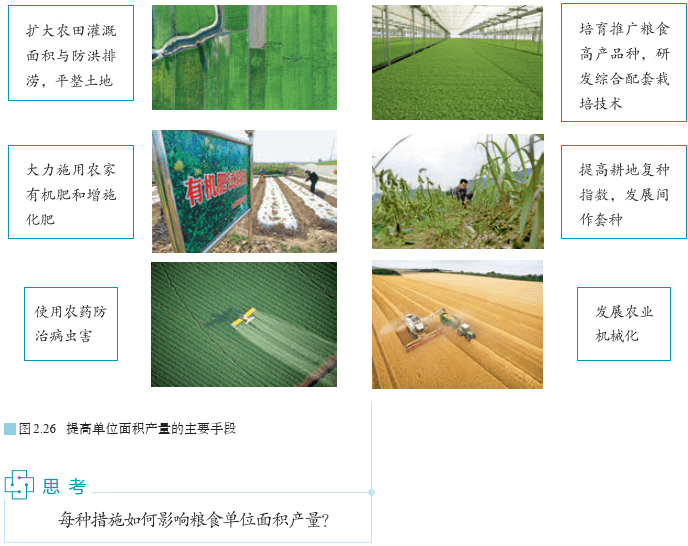

提高粮食单位面积产量,主要依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力(图2.26)。

在粮食生产对粮食安全的基本保障基础上,我国还通过跨区域调剂、国际贸易和粮食储备等手段对粮食安全进行调节。

•通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。20世纪六七十年代,我国维持着“南粮北调”的格局,从有余粮的南方调拨大米到北方,主要用于保障北方缺粮地区居民的食用粮需求。自1985年起,我国粮食供需的空间调配演变为“北粮南运”,从北方余粮区流向南方缺粮区的粮食以玉米为主,主要是适应畜牧业发展对饲料用粮的需求。我国粮食净调出区主要分布在黑龙江、吉林、内蒙古、河南、安徽等省级行政区。然而,这些省级行政区都易受农业气象灾害影响,如果同时或大部分遭受重大自然灾害,将严重威胁国家粮食安全。

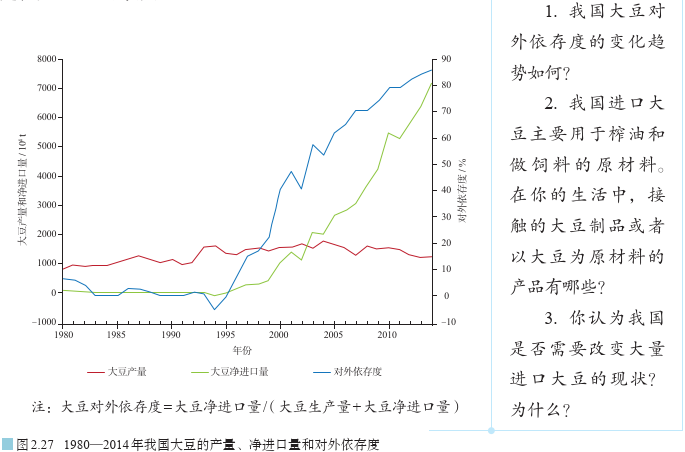

•充分利用国际粮食(包括谷物和大豆)市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。20世纪90年代中期以前,我国以净进口谷物为主,主要通过进口小麦,解决我国食用粮总量不足与结构性短缺的问题。20世纪90年代中期到21世纪初,我国粮食进出口大体平衡。21世纪以来,我国粮食净进口量持续增加,其中进口大豆约占进口粮食总量的60%,占大豆消费总量的80%以上(图2.27)。进口大豆可以充分利用国外自然资源,但过度依赖进口会导致我国大豆和以大豆为原材料的产品受制于他国,在一定程度上影响粮食安全。

•建立粮食储备。在我国独具特色的现代粮食安全保障体系中,最为重要的就是“统购统销”政策和国家粮食储备制度,它们充分体现了我国古代“量入为出,食陈储新”的思想。其中,粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度,对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能。“统购统销”是指国家对粮食的统一计划收购和计划供应政策,从20世纪50年代初开始实行,到80年代之后,随着我国粮食供应能力的提高,该项政策被取消。