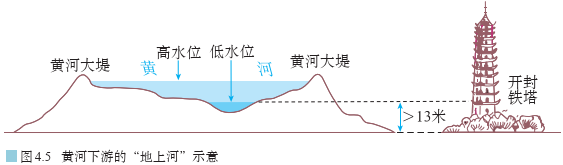

含沙量大是黄河最突出的水文特征。黄土高原水土流失严重,导致黄河挟带泥沙数量之多,居世界大河首位。黄河下游流经华北平原,坡度变小,流速缓慢,泥沙沉积使下游河床不断抬高,因此下游的黄河自古以“易淤、易决、易徙”而闻名。据历史文献记载,黄河下游决口泛滥1500余次,较大的改道有20多次,河道变迁范围大致北到海河,南达江淮,给华北平原人民带来过多次洪涝灾害。为了防治水害,两岸不断加高大堤,使得黄河下游河床高出两岸地面,成为世界上著名的“地上悬河”(图4.5)。

黄河沙患的解决,需要流域内综合协调:侵蚀区需要减少入河泥沙量,堆积区需要减少河道淤积。

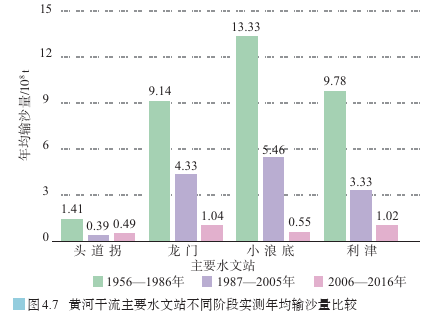

中游的黄土高原是黄河流域的主要侵蚀区,水土保持是减少入黄泥沙的根本措施。在黄土高原,由政府投资、补偿,以小流域为单元,因地制宜进行水土保持措施,实施生物措施、耕作措施、工程措施相结合的综合治理:生物措施主要有封山育林、退耕还林还草等;耕作措施包括沿等高线耕作、留茬少耕、免耕等;工程措施包括修建梯田和水平沟、打坝淤地、挖鱼鳞坑等(图4.6)。通过综合治理,有效地减少了从黄土高原进入黄河的泥沙量(图4.7)。

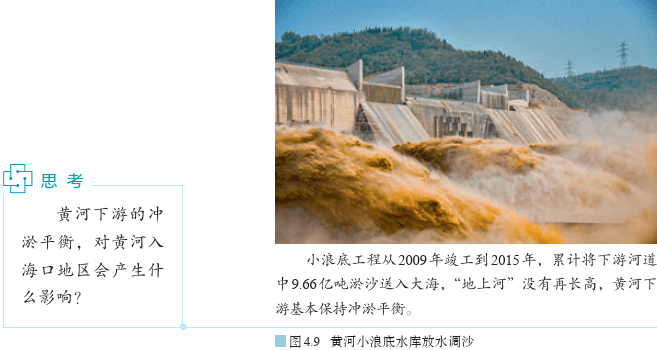

利用水库对黄河调水调沙是一种有效的工程措施,其中小浪底水利枢纽工程对遏止下游河道淤积具有重要作用。每年在黄河汛期到来之前,应用调水调沙的原理对上下游水库进行联动调度,同时调动上中游的水库向下游放水,在小浪底形成“人造洪峰”(图4.9),提高下游行洪输沙能力,实现对黄河下游河床全线冲刷,将淤积的泥沙送入大海。