鲁尔区产业结构成功转型,是整个社会各方面共同努力的结果。

完善基础设施建设

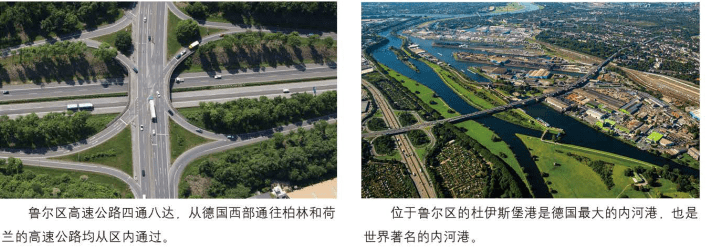

建立完善的立体交通体系:1968-1973年的鲁尔区交通规划明确提出对以前的交通线路进行技术改造。加强水路联运,修建新的高架铁路和高速公路,引进新型列车,建立区内快车线,增强区内边远地区与中心城市以及它们内部的相互联系。经过几十年的发展,鲁尔区建成了欧洲最稠密的交通网。

不断更新能源设施:对太阳能发电给予补贴,推动太阳能发电系统在鲁尔区的规模化应用,使光伏发电、绿色建筑逐步成为主流。

建立起便利快捷、高效运行的现代通信和物流设施:得益于德国实施的《21世纪德国信息社会》《德国高技术战略》《工业4.0战略》以及《德国数字化战略2025》等国家政策,鲁尔区建立了完善的互联网、物联网基础设施,创造了良好的投资环境。

重视教育文化发展,依托高校和科研机构推进产业转型

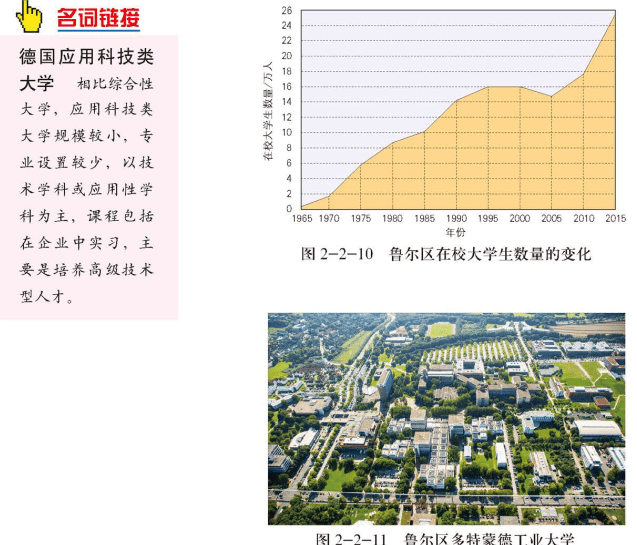

重视教育:区域产业转型,最根本的是要实现人的转型。1962年鲁尔区第一所大学一一波鸿鲁尔大学建立后,鲁尔区又陆续建设了20多所应用科技类大学,成为世界上最密集的教育和研究中心之一。鲁尔区2015年社会总支出中教育和研究的比例达到了地区生产总值的10%。

积极搭建产学研合作平台:为加快科研成果转化,鲁尔区建起一条从多特蒙德经过哈根、波鸿、埃森直到杜伊斯堡的技术转化之路。另外,鲁尔区还成立了专门的风险资本基金会和专业的新技术服务公司,为新技术应用提供资金、咨询服务。

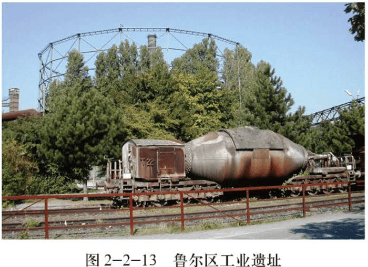

尊重历史,注重工业遗产的保护和再利用:鲁尔区将工业遗产与现代元素相结合,形成了3500多处工业遗址、200多座博物馆、100多个文化中心和音乐厅。

治理污染,营造绿色空间

治理污染:针对大气污染,颁布法令,控制污染气体排放,并积极参与国际合作,执行欧盟大气污染排放标准。针对河道污染,建立完整的供水系统和污染净化系统。针对报废的矿井,进行修整。针对污染严重的土地,由州政府出面设立土地基金,购买、修复、转让给投资者。

实施营造绿色空间计划:如1989年实施的为期十年的《国际建筑展埃姆舍公园计划》,涉及植被保护和绿色景观打造、埃姆舍河污水收集网生态改造、花园式工厂转型、工业遗存建筑保留与改造等六大主题,已经成为鲁尔区转型之路的亮点。

完善社会保障体系

面对转型带来的失业问题,德国政府通过支付失业保险金、失业救济金、职业培训补助金等,从经济上尽可能把失业的危害控制在最低限度,并最大限度地促进再就业。为了增加新就业岗位,北威州政府给予优惠条件,吸引企业向鲁尔区煤矿集中的北区投资建厂。此外,鲁尔区大力发展中小企业,推行职业教育、在职培训,尽可能吸纳失业人员再就业。

思考:德国政府和北威州政府为什么把解决失业问题放在突出的位置上?具体采取了哪些措施?