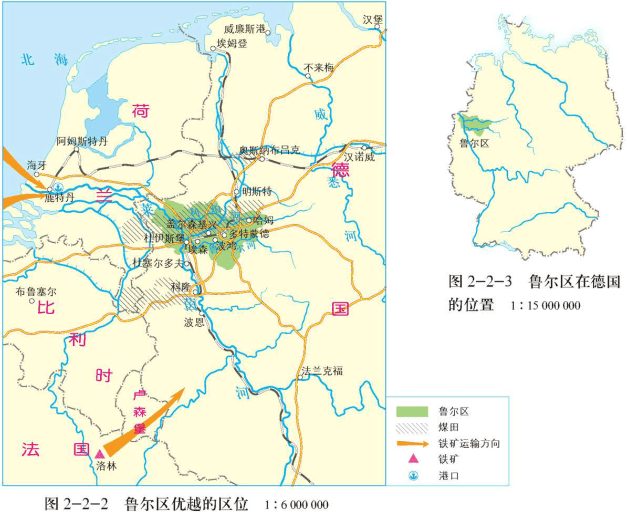

聋尔区的兴起与衰退:鲁尔区位于德国西部北莱茵-威斯特法伦州(以下简称北威州)。鲁尔区并不是一个独立的行政区域,通常以该区最高规划机构——鲁尔煤管区开发协会管辖范围为界,面积4436平方千米,占德国面积的1.2%;人口约500万,占德国人口的6.1%。鲁尔区内城市密集,2022年人口超过50万的城市有杜伊斯堡、多特蒙德和埃森。

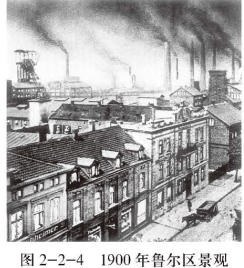

鲁尔区兴起于19世纪中叶,曾经是世界上著名的工业区。大规模的煤矿开采和钢铁生产,使鲁尔区的煤炭资源产业成为主导产业,建立了以煤炭、钢铁、重型机械、基础化工为主体的重工业生产结构体系。鲁尔区成为德国的能源基地、钢铁基地和重型机械制造基地,这三大部门的产值曾一度占全区总产值的60%。

在持续了100多年的工业辉煌后,随着世界经济的不断发展和变化,鲁尔区于20世纪50年代后期相继遇到了产品滞销的”煤炭危机”和”钢铁危机”,主导产业开始衰落,经济增长放缓,失业率高涨,污染严重。危机的出现,与鲁尔区单一的产业结构密切相关。

煤炭和钢铁两个支柱性产业的危机,使鲁尔区的发展受到严峻的挑战。鲁尔区在经济衰退的挑战面前采取了积极的应对措施。

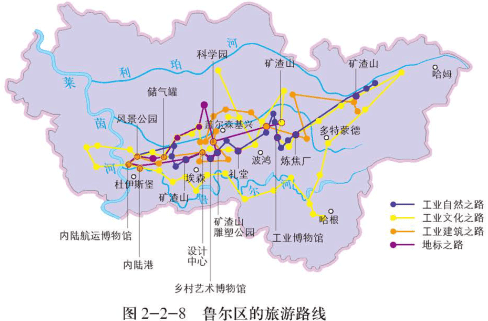

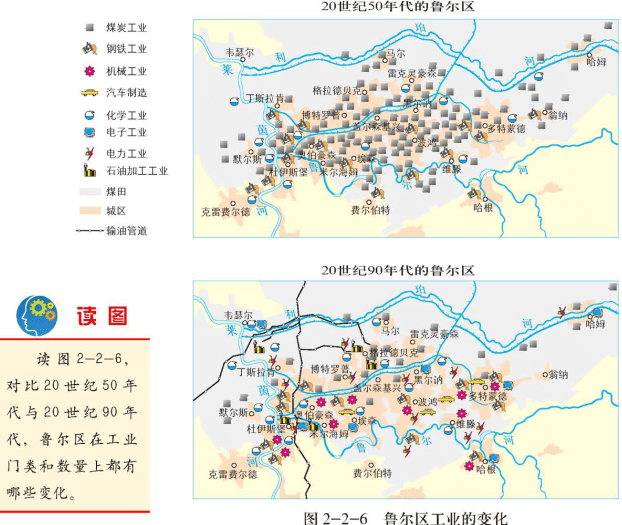

鲁尔区产业结构变化过程:从20世纪50年代开始,鲁尔区开始进行产业结构的调整。经过半个多世纪的努力,鲁尔区己经从一个高炉林立的煤钢工业基地,发展成一个集电子信息、新能源、生物医疗、文化教育、休闲创意和旅游服务等于一体的区域。当前,鲁尔区的转型仍在进行中。鲁尔区产业结构调整大体可以分为以下三个阶段。

思考:鲁尔区产业结构调整的方向是什么?每个阶段在调整时主要关注什么?

·传统产业结构调整(20世纪50至60年代)

1968年,北威州政府制定《鲁尔发展纲要》。煤钢传统产业内部进行技术改造和”关停并转”,为鲁尔区产业转型创造了有利条件;产业结构从煤钢占绝对优势转向以煤炭、钢铁、化工、机械制造四大部门为主。依托煤钢资源优势,延长拉伸产业链条,形成了化学化工、机械制造等主要新兴工业部门。

·大力发展新兴产业(20世纪70年代)

1979年,北威州政府推行《鲁尔行动计划》。进一步侧重发展新兴产业,对新兴产业实施一定的投资补贴政策,引进了一批电子信息、环保、新材料、生物医药等新兴企业。

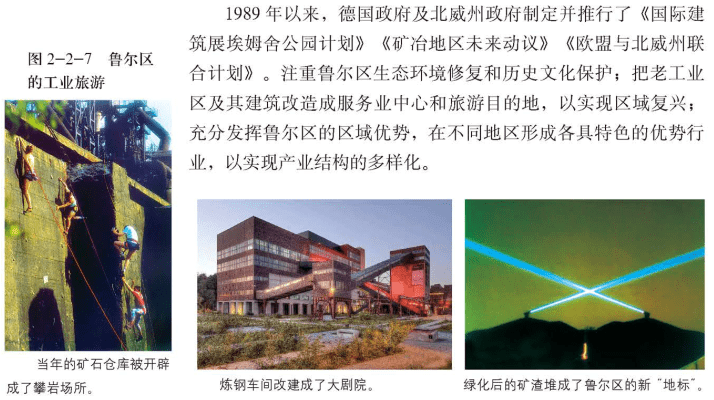

·区域整体规划下重点发展优势产业,推进产业结构多样化(20世纪80年代以来)

经过综合整治,鲁尔区产业结构趋于协调,工业布局趋于合理,环境得以改善,经济由衰落转向繁荣,为老工业区产业结构调整提供了范本。