交通运输若不能满足区域发展所产生的运输需求,则会阻碍区域发展,甚至成为区域发展的“瓶颈”。从这个意义上看,人们把交通运输比喻为区域发展的“先行官”。然而,在很多发展中国家,尤其是处于工业化初期的国家,交通运输的建设往往具有滞后性。为什么会出现这样的现象呢?

交通线和场站属于基础设施,投资额大但不能短时间直接收回投资,一般由政府组织建设。经济发展水平较落后的区域,因资金紧张,交通线和场站的建设相对落后。当区域处于工业化初期时,区域交通运输建设需求很大,并且还有各方面基础设施需要建设,政府一般无力全面、快速解决交通运输问题。在这段发展时期,为解决突出的交通运输问题,区域一般需要借助外力。当区域发展至一定水平,政府拥有足够的资金,才能全面提高交通运输的水平。所以,经济较为落后的地区,交通线和站点较为稀疏,且质量较低;经济较发达的地区,交通线和站点较为密集,且质量较高。

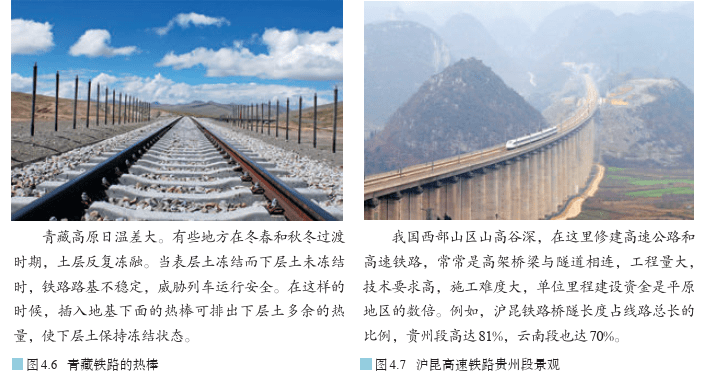

交通线和站点建设涉及气象、水文、地质、工程、材料、机械等技术领域以及施工水平。交通运输的电气化、快速化、专业化,对各项技术的要求更高。随着区域的发展,区域经济水平提升,从而有足够资金推动交通运输建设相关技术水平的提高,使交通运输布局受自然条件的限制大为减弱。我国的青藏铁路建设,攻克了多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱三大世界级难题(图4.6)。随着桥隧技术的成熟,我国不仅使公路、铁路跨越河、海天堑,还让高速公路、高速铁路穿越山区,改变了传统盘山迂行的布局方式,缩短了通行里程,节省了通行时间(图4.7)。