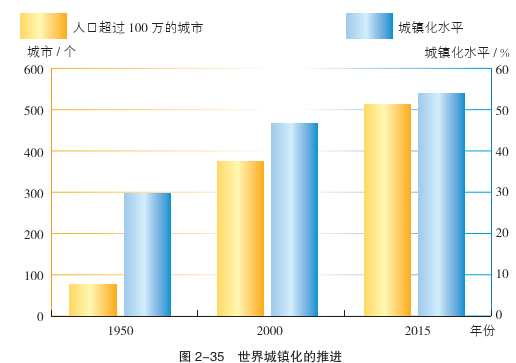

城镇起源于早期的农业文明地区。在工业革命之前,世界上的城镇发展极为缓慢。工业革命以后,尤其是进入20世纪以来,世界城镇化进程明显加快,城镇人口比重迅速攀升。目前,世界一半以上的人口居住在城镇。到2050年,世界城镇人口占总人口的比重将达到2/3。

随着经济社会的深入发展,涌现出伦敦、巴黎、纽约、东京、上海、香港等世界级大都市,并带动了城市群的整体提升。城市群进一步发展壮大,就形成了规模宏伟的大都市带。比如美国东北部大西洋沿岸大都市带、欧洲西北部大都市带、英格兰大都市带、日本太平洋沿岸大都市带、北美五大湖沿岸大都市带、我国长江三角洲大都市带。这些大都市带具备雄厚的综合实力和强大的辐射功能,成为具有全球影响的经济中枢。

城市群是指在较大的空间范围内,由大中小城市和小城镇共同组成的城市群体,城市之间既有明确分工,更有密切联系,中心城市辐射带动中小城市和小城镇的发展。

(一)发达国家的城镇化:发达国家的城镇化伴随着工业化进行。目前,城镇化水平大多在75%以上,有些国家甚至高达90%。主要特征是人口高度集中,大中小城市密集分布,加工制造业、交通运输业和信息产业相对发达。现代交通和互联网显著提高了城镇运行的效率。发达国家注重营造高质量的人居环境,城镇绿化率保持在比较高的水平,城镇历史文化保护也得到普遍的重视。

有些大城市由于过度扩张,出现了郊区化和逆城市化现象。中心城区的居住环境渐趋恶化,居民陆续向外迁移,一部分商业和制造业由中心城区向边缘区迁移,城市外围地带的人口显著增加。为了减轻中心城区的压力,一些大城市在周边建设了一系列卫星城和工业区。大多数城市家庭拥有小汽车,加之交通条件的改善,市区范围明显扩大,城市边缘区发展较快。

(二)发展中国家的城镇化:发展中国家城镇化水平还比较低,但半个多世纪以来上升迅速。1950年,发展中国家城镇人口仅3亿多,2015年则激增到27亿多,65年间平均增速为发达国家的3倍左右。

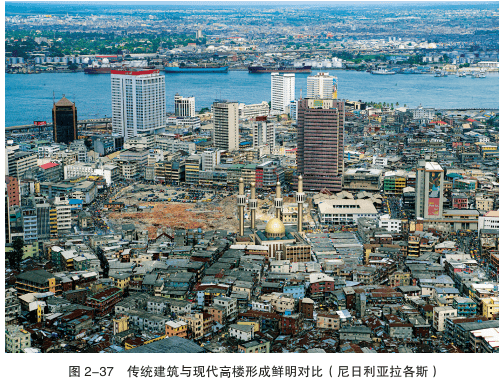

发展中国家城镇化水平很不平衡。城镇化水平较低的国家多分布在亚洲和非洲。在城镇化推进的过程中,发展中国家与发达国家相类似,都遇到过一些相同的问题,比如虚假城镇化,过量的乡村人口向城市迁移,明显超过了国家经济发展的承受能力,城市基础设施和公共服务建设相对落后。还有一部分发展中国家则表现为“滞后城镇化”,即城镇化进程显著落后于相应的经济发展阶段,印度、孟加拉国、印度尼西亚等国就属于这种情况。

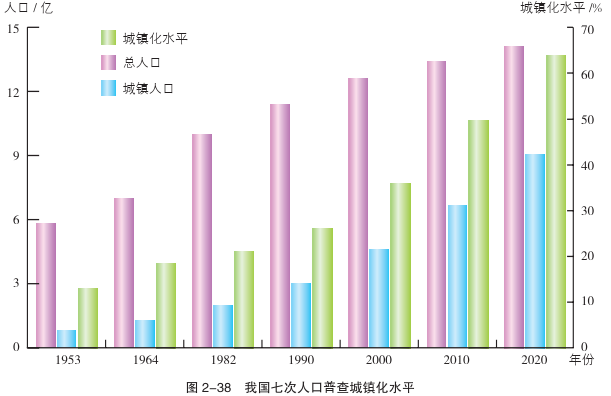

(三)我国的城镇化:改革开放以来,经济社会的迅猛发展,显著推动了我国的城镇化进程。城镇人口快速增长,城镇数量不断增加,城镇化水平持续提高。1978—2020年,我国城镇化水平由17.9%上升到63.89%,平均每年增长超过1.0个百分点。2020年,我国城镇常住人口达到9.02亿。

我国大力推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化,构建以城市群、都市圈为依托的大中小城市发展格局,推进以县城为重要载体的城镇化建设。我国城镇化的推进,拓展了高效率的成长空间,拉动了生产与消费,创造了大量的就业机会,提高了区域对外开放程度,提升了经济社会发展质量。