我们平时所看到的地表形态,并不是内力作用下地表形态的“本来面貌”,因为地表每时每刻都受到外力作用的塑造。外力作用

的主要表现形式有风化、侵蚀、搬运、沉积等。塑造地表形态的外力主要有流水、风、冰川等。风化侵蚀的产物,经搬运作用离开原来的位置,随着河流流速降低、风力减小或冰川融化等,这些物质又在地表沉积下来。在此过程中,形成了多姿多彩的地表形态。

(一)风化作用与地表形态

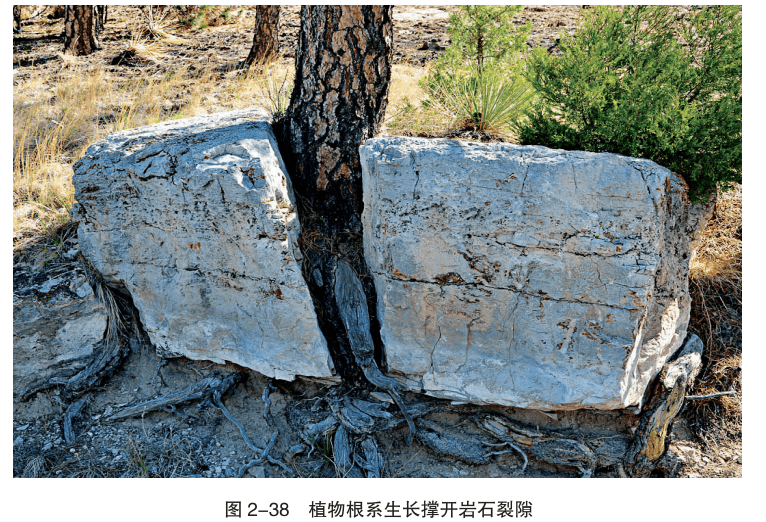

外力塑造地表形态始于风化作用。风化作用是指地表或接近地表的岩石,在温度变化、水、大气及生物的影响下原地发生的破坏作用。风化作用分为三种类型,即物理风化、化学风化和生物风化。物理风化使岩石发生机械破碎,化学风化则伴随着岩石化学成分的改变。生物风化是生物参与下的风化作用,是通过物理风化和化学风化进行的。

(二)流水作用与地表形态

在内力作用的基础上,地球表面大多数地区受到流水作用的塑造。在构造抬升区,河流以侵蚀切割作用为主,如青藏高原在抬升的同时,周边区域受流水作用不断下切,造就了高原周边山高谷深、水拍云崖的雄奇景观。在构造稳定区或构造沉降区,则以沉积作用为主,形成开阔的冲积平原,在河口地区出现三角洲。

1.水蚀作用:水蚀作用包括下切侵蚀、溯源侵蚀和侧向侵蚀。下切侵蚀是指水流垂直地面向下的侵蚀,其结果是加深河床或沟床。下切侵蚀多发生在构造抬升的山区,常形成深切的V形谷。

溯源侵蚀是指在河流或沟谷底部地形变陡之处,因流水冲刷作用加剧,受冲刷的部位不断向上游方向移动的现象。例如,发育在东北黑土区的沟谷,其沟头因溯源侵蚀每年可向源头方向推进数米至十数米不等。溯源侵蚀可使沟谷或河流的长度不断增加。

侧向侵蚀是指受横向环流的作用,弯曲河段的凹岸不断受到侵蚀而崩塌后退,形成陡峻的河岸。与此同时,水流从上游搬运而来的泥沙及凹岸侵蚀所产生的碎屑物,被带到凸岸堆积,导致河流侧向发展。在山区,河流侧向发展可使河谷不断展宽。在平原地区,河流侧向发展导致凹岸侵蚀后退、凸岸堆积前伸,河曲不断向下游移动,形成曲流带。当河床弯曲越来越大时,便会发生裁弯取直,形成牛轭湖。

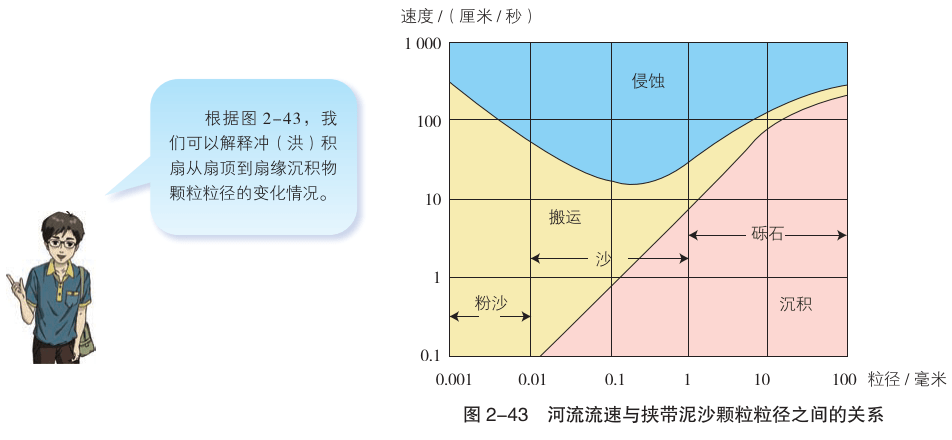

2.沉积作用:河流中挟带的泥沙,在流速降低时,会发生机械沉积作用,在河床上沉积下来。河流流速较大时,可挟带比较粗的碎屑颗粒,如山区河床上常沉积有砾石;河流流速较小时,只能挟带比较细的泥沙。从上游到下游,河流沉积物逐渐变细。在构造沉降区,河流可形成冲积平原,如华北平原自新生代以来的沉积物厚度,最大的达5000米以上,最小的也有1500米左右。

(三)风力作用与地表形态

1.风蚀作用风蚀作用是指风力对地表岩土的破坏作用。风蚀作用包括吹蚀作用和磨蚀作用。地表的松散沙粒或基岩上的风化产物,在气流作用下被吹扬,这种作用称为吹蚀作用。含有大量沙粒的气流在运动过程中,沙粒对地表物体进行撞击和摩擦,或者在岩石裂隙和凹坑内进行旋磨,这种作用称为磨蚀作用。上述两种作用会造成地表物质的损失,使地表遭到破坏,从而形成各种风蚀地貌。

2.风积作用风所搬运的沙粒由于条件改变而发生堆积,称为风积作用。在风沙搬运的过程中,当风力变弱,或遇到障碍物(如山体阻挡,或地面草丛、建筑物阻碍),或下垫面性质改变时,会对风沙流产生影响,导致沙粒从气流中跌落堆积,从而形成各种形态的沙丘。

当挟沙气流在运行过程中遇到较冷的气流时,会向上抬升,这时一部分沙粒不能随气流上升而沉降,这种情况大多发生在湖盆附近。

阅读:风沙运动

风沙运动主要有蠕移、跃移和悬移三种形式。蠕移是沙粒沿地表滚动或滑动。跃移是在风力和沙粒的冲击下,沙粒上扬进入空中,顺气流向前运动,达到一定高度再行下落的运动方式,通常90%以上的跃移沙粒在地表30厘米的范围内运动。悬移是沙粒在一定时间内悬浮于空中,顺着气流向前运动。