不同的自然环境形成的植被不同,不同类型的植被反过来也会对自然环境产生不同的影响。

思考:植被是自然环境的组成要素之一。如果自然环境中没有植被,将出现什么状况?如果植被受到严重破坏,自然环境会朝什么方向发展?

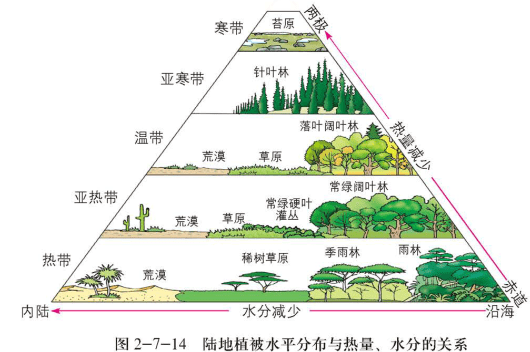

自然环境对植被的影响:决定某地区植被类型的根本因素是该地区的水分和热量以及二者的配合状况。不同的自然地理要素通过影响区域的水热状况从而对植被产生影响。

太阳辐射提供给地球的热量由赤道向两极有规律地减少,形成不同的温度带,由此形成了热带植被、温带植被、寒带植被等全球陆地植被基本格局。

由于距海远近不同,不同区域的水分条件存在差异。水分条件的差异也是造成不同区域植被类型差异的主要原因。例如,森林一般分布在湿润和半湿润地区,草原一般分布在半湿润、半干旱的内陆地区,荒漠一般分布在干旱地区。

其他自然地理要素导致的水热组合状况差异也会影响植被分布。例如,同处于北纬50°附近的亚欧大陆西岸和东岸的植被分别为温带落叶阔叶林和亚寒带针叶林,这是因为大陆西岸受北大西洋暖流的影响形成了温度较高、湿度较大的自然环境,而大陆东岸由于受到千岛寒流的影响形成了温度较低、湿度较小的自然环境。

植被对自然环境的影响:植被通过植物的光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气,使大气中二氧化碳含量减少,氧气的含量增加,从而影响大气的组成成分。植被的蒸腾作用可以增加大气湿度,调节局地气候。

植被的生长需要从士壤中吸收水分,植物根系具有保持水士的作用。在土壤微生物的作用下,植物的残落体变成土壤腐殖质,从而改变土壤的物理及化学性质。

植被经过长期作用能使区域地理环境朝着一定方向改变。森林植被具有调节气候、净化空气、涵养水源、保持水土和抵御风沙等作用。森林植被的破坏会引起局地气候的显著变化,使降水减少、空气干燥、气温年较差增大和水土流失加剧,甚至导致区域的沙漠化。草原也具有保持水土和防风固沙的作用。过度放牧会引起草场退化,植被覆盖度减小,最终导致局地沙漠化。植树造林、退耕还林(草)、退牧还草对改善区域生态环境起着重要作用。

名词链接:植被覆盖度指植被投影面积与植被分布区面积的比值,一般用百分数表示。