土壤是环境各要素综合作用的产物。土壤的主要形成因素包括成土母质、生物、气候、地貌、时间等。

•成土母质:岩石的风化产物,是土壤发育的物质基础,称为成土母质。成土母质决定了土壤矿物质的成分和养分状况,影响土壤的质地。

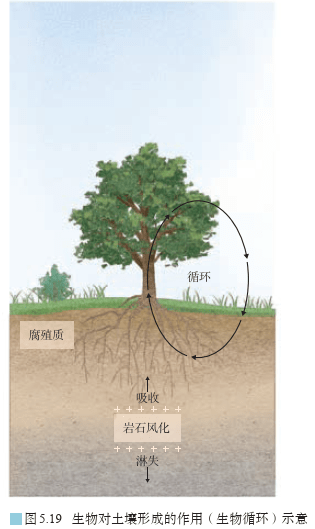

•生物:生物是影响土壤发育的最基本也是最活跃的因素,没有生物的作用,就不可能形成土壤。生物残体为土壤提供有机质。有机质在微生物作用下转化为腐殖质。植物可把分散在成土母质、水和大气中的氮、磷、钾、钙、镁、硫等营养元素选择性地加以吸收,储存在生物体内,并随生物残体的分解释放到土壤表层。这种生物循环不断进行,使营养元素在土壤表层富集(图5.19)。植物、动物、微生物的综合作用,加快岩石风化和土壤形成的过程,改善成土母质的性状,促进土壤矿物质颗粒团聚。

•气候:岩石风化的强度和速度与温度、降水量呈正相关,因此,湿热地区的土壤形成速度比干冷地区快得多。与干冷地区相比,湿热地区土壤化学风化作用和淋溶作用强,土壤黏粒比重高。冷湿环境有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。亚马孙河流域因高温多雨,自然土壤失去热带雨林保护时,有机质快速分解,营养元素被淋溶。总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律。

•地貌:地貌对土壤发育的影响是多方面的。例如,由于水热条件的不同,山顶与山麓、阳坡与阴坡、迎风坡与背风坡的土壤发育不同;从山顶到低平洼地,由于成土母质的颗粒存在由粗到细的变化规律,依次分布着砾质土、砂土、壤土和黏土。

•时间在上述成土因素综合作用下,土壤发育的时间越长,土壤层越厚,土层分化越明显。在自然状态下,形成20厘米厚可供耕作的土壤,一般需要100—1000年。

除自然原因外,人类活动对土壤的影响极为深刻。自然土壤在人类长期的耕作和培育下,形成了有利于农业生产的耕作土壤。

活动:解释常见的土壤现象

下面列出的是一些常见的土壤现象。

四川盆地有些地方的岩石是紫色的,土壤也呈紫色。

对耕作而言,我国东北平原的土壤肥沃,而南方地区的土壤相对贫瘠。

山顶土壤的颗粒较粗,山前平原土壤的颗粒较细。

1.指出形成上述土壤现象的主导因素。

2. 尝试对上述土壤现象作简要解释。