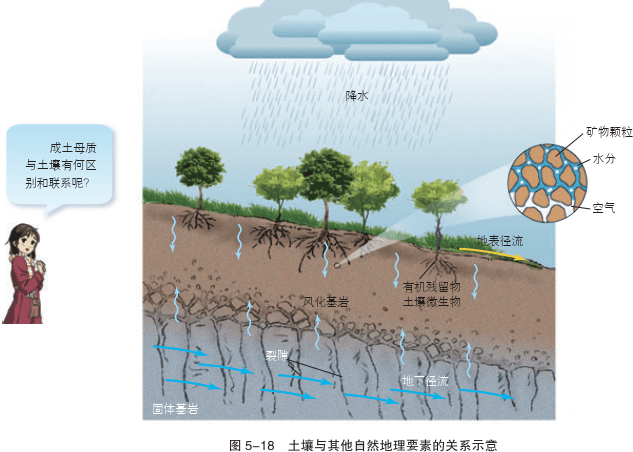

土壤是在地球表面各种自然因素综合作用下产生的,土壤形成的自然因素主要包括成土母质、气候、生物、地形和时间等,人类活动在土壤形成过程中也起着重要作用。

(一)成土母质在温度变化、水、大气及生物的影响下,地表或接近地表的岩石原地发生的破坏作用,称为风化作用。风化作用使岩石破碎,形成结构疏松的风化物。这些风化物逐步发育成土壤,故称风化物为成土母质。成土母质是土壤的初始状态,在气候与生物的长期作用下,成土母质逐渐转变成可生长植物的土壤。成土母质在很大程度上决定着土壤的物理和化学性质。

(二)气候气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度。通常情况下,温度每增加10℃,化学反应速率平均增加1~2倍。温度从0℃增加到50℃,化合物的分解速率约增加7倍。在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。降水和风对土壤形成也有重要影响。

(三)生物生物是土壤有机质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素,土壤肥力与生物作用密切关联。在适宜的日照和湿度条件下,岩石表面滋生出苔藓类生物,它们依靠雨水中溶解的微量矿物质得以生长,同时产生大量分泌物,对岩石进行化学、生物风化。随着苔藓的大量繁殖,生物与岩石之间的相互作用日益加强,岩石表面慢慢地形成了土壤。此后,一些高等植物在“年幼”的土壤上逐渐生长起来,进一步促进土壤的形成。

在土壤形成过程中,植被具有重要作用,植被类型能直接影响土壤形成方向。例如,分布在大兴安岭、小兴安岭一带的暗棕壤,是在针阔叶混交林下形成的。

(四)其他因素除上述因素外,地形和时间也是土壤形成的重要因素。地形对土壤的影响主要表现在以下方面:在山区,随着地势的升高,土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直分化;在陡峭的山坡上,地表疏松物质的迁移速率较快,很难发育成深厚的土壤;在平坦的地方,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,成土母质能在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。

成土母质、气候、生物和地形都是土壤形成发育的空间因素。时间作为一个重要的成土因素,反映的是土壤形成发育的历史动态过程。在适宜的气候条件下,发育的时间越长,土壤就越成熟。